Webライティングとは?基礎知識から書き方の手順、コツを解説

公開日:2022/9/22

最終更新日:2023/10/31

ホームページに掲載する文章を書く際、構成や内容がまとまらず困ってしまった方もいるのではないでしょうか。

ホームページやWebメディアに掲載する文章はWebライティングと呼ばれ、作文や論文とは違った書き方をするのが特徴です。

そこで本記事ではWebライティングの文章の書き方について、

- ✔Webライティングの基本情報からSEOとの関係

- ✔Webライティングの特徴と種類、手順まで

- ✔Webライティングのコツ、注意点

まで、詳しく解説いたします。

ぜひインターネット上の記事を執筆する際の参考にしてください。

なお、ホームページ作成をご検討なら、BESTホームページをご検討ください。

01Webライティングとは?

Webライティングとは、ホームページやWebサイトに掲載するコンテンツの文章を書く作業を指します。

自分勝手に書く、というよりは、読者を想定した上で見出しや話の順序を整えて書くのが特徴です。

近年では、パソコンだけでなくスマホからWebコンテンツを視聴するユーザーも増えました。

そのためWebライティングでは、各デバイスでの視認性を意識するという点も求められています。

また、Webライティングによって生計を立てている人をWebライターと呼びます。

1-1.Webライティングを意識するべき理由とは

何故Webライティングを意識しなければならないかというと、読者が欲しい情報をわかりやすく提供する必要があるからです。

インターネットを利用するユーザーのほとんどは、自身が抱える悩みを解決できる情報を求めています。

その際に、支離滅裂な文章で記載されていたコンテンツがあった場合、読みにくさからすぐに離脱してしまうはずです。

特に、インターネットを利用するユーザーは視認性や内容のわかりやすさを重視します。

そこで、Webライティングによって

- ✔ユーザーに情報を理解してもらえる文章

- ✔コンテンツを最後まで読んでもらえる構成

を意識する必要があるのです。

その点では、個人が書く日記のような記事は、Webライティングには該当しないでしょう。

1-2.読者にとって良い文章とは

Webライティングを行うにあたって「読者にとって良い文章」を心がける必要があります。

読者にとって良い文章とは、読みやすさへの配慮がされていて、なおかつ内容がわかりやすい文章です。

例えば、小学生に向けた記事を作るとした場合、どちらが良い文章と呼べるでしょうか。

- おおきなりんごの木には、たくさんのりんごが実っています。

- 巨大な林檎の樹木には、多数の林檎が実っています。

おそらくAの方が、小学生にとって読みやすく内容が伝わる文章だと感じるはずです。

このように、読者の知識に合わせて柔軟に表現された文章が良い文章と考えられます。

1-3.WebライティングとSEOライティングの関係

複雑な話になりますが、読者にとって読みやすい記事を作ったとしても、必ず検索結果の上位に表示される訳ではありません。

検索結果の上位に表示させるには、検索エンジンに内容を正しく認識させ、評価してもらう必要があるのです。

記事を検索結果の上位に表示させる施策をSEOと呼び、SEOに沿って記事を書くことをSEOライティングと呼びます。

インターネット上に掲載するコンテンツは、読者にとって読みやすいだけでなく、検索エンジンに認識されやすいライティング力も求められます。

そのため、WebライティングとSEOライティングは深い関係があり、Webライターは両方できるのが好ましいでしょう。

02Web媒体と紙媒体の違いとは

Web媒体と紙媒体では、読者の目的・行動が異なります。

紙媒体の読者層は、情報を取り入れるために細部まで読み込む傾向があるため、話の全体像や流れを丁寧に書いても離脱はされにくいです。

一方、Web媒体の読者層は、流し読みをして要点だけを把握する傾向があり、結論ファーストの書き方が好まれます。

具体的な論法でいくと、紙媒体では「起承転結」が多く、Web媒体では「PREP法」といったように話の順序を変えていく必要があるのです。

そのため、最後まで読んでもらうには、同じ内容だとしても媒体に合わせて適切な論法で構成を作っていかなくてはなりません。

03Webライティングの特徴

3-1.基本構成は「SDS法」と「PREP」の2つ

Webライティングにおいて、基本的な構成は「SDS法」と「PREP法」の2種類です。

SDS法の論法は

- ✔Summary(要点)

- ✔Details(詳細)

- ✔Summary(要点)

という流れで、話の中で一番大事な部分を最初と最後に記述します。

- ✔スマホユーザーに向けてホームページを作るべきです。(要点)

- ✔なぜなら、インターネットを使うユーザーの中でスマホユーザーを使う割合〜(詳細)

- ✔そのため、スマホユーザーに最適なデザインのホームページが好ましいです。(要点)

また、SDS法をより細かく分類したのがPREP法で、

- ✔Point(結論)

- ✔Reason(理由)

- ✔Example(具体例)

- ✔Point(結論)

上記の流れで、より説得力のある書き方をしなくてはいけない場合に用いる論法です。

- ✔ホームページを作るならスマホユーザーに向けたデザインがおすすめです。(結論)

- ✔なぜなら、インターネットをスマホで見るユーザーの割合が増えているからです(理由)

- ✔例えば、電車やタクシー、休憩時間など、スマホを見ますよね?(具体例)

- ✔以上から、スマホユーザーに適したデザインのホームページを作るべきだと主張します。(結論)

以上の2つの基本構成を覚えておきましょう。

3-2.本で学べる

現代において、Webライティングに関する書籍は多数出版されているため、本から学ぶこともできます。

例えば、

- ✔沈黙のWebライティング

- ✔新しい文章力の教室

- ✔SEOに強い Webライティング 売れる書き方の成功法則

以上のような書籍が有名です。

専門書籍では、Webサイトやホームページに掲載する記事の書き方や表現方法、事例を細かく丁寧に解説しています。

そのため、Webライターになる場合は、指導書として必ず一冊は手元に置いておくと良いでしょう。

3-3.副業やバイトの求人案件が豊富

Webライティングは、誰でも始めることができる点から、副業・求人案件が豊富に存在します。

まず始めるなら、「ランサーズ 」や「クラウドワークス」といったクラウドソーシングサービスがおすすめです。

クラウドソーシングサービスでは、Webライティングの他にもSEOライティングやリライトを必要としている求人が掲載されていることもあります。

また、「Webライター 求人」で検索してみると、多くの企業が求人掲載をしているのがわかるはずです。

そのため、副業やアルバイトとして仕事をしながらWebライティングを学ぶこともできます。

3-4.検定に合格し資格が取得可能

Webライティングには民間資格があり、他の資格試験同様に、合格することで取得できる制度が普及しています。

例えば、以下のような検定があり、どなたでも受験可能です。

- ✔Webライティング能力検定(日本WEBライティング協会)

- ✔Webライティング技能検定(日本クラウドソーシング検定協会)

それぞれ合格率は50%以下なので、資格を取得すればある程度のWebライティング技能を認められたと捉えていいでしょう。

04Webライティングの種類

4-1.コラム記事

ある情報をもとに、筆者の体験談や意見を含めて話を展開していくのがコラム記事です。

例えば、睡眠に関するコラム記事を書く場合に、公的機関が発表したデータをもとにして

- ✔データをもとに自分が行動した結果どうなったか

- ✔データの信頼性はあるのか

- ✔他のデータと比較して何がわかるのか

といったような説明を加えるのがコラム記事といえます。

そのため、ただ睡眠に関するデータを述べているだけだとコラム記事には該当せず、情報記事に分類されるでしょう。

筆者の意見や経験が記事内に反映されているかどうかがカテゴライズの鍵となります。

4-2.情報記事

あるテーマに対し、事実や仮説など、公表しているデータや情報をまとめた記事を情報記事と呼びます。

先ほどのコラム記事とは違い、筆者の意見は含めず、正確で信頼できる情報をさまざまな場所から集約させるのが大切です。

テーマに合致する公的機関や大学が発表したデータを集め、取捨選択をしながら記事に仕上げていく選定力が必要になってくるでしょう。

4-3.商品紹介記事

商品・サービスについて特徴やメリット・デメリットなどを紹介するのが商品紹介記事です。

ただの体験談として書くのではなく、この商品・サービスを利用する方は、どのような悩みを持っているのか、という点を把握しなくてはいけません。

その上で、特徴やメリット・デメリット、実際に使ってみた感想を書き、読者に使用感をわかりやすく伝えていく必要があります。

ただし、使っていないのに使ってみたような書き方や、企業イメージを損ねるような書き方をすると、トラブルに発展する可能性が高いので注意してください。

4-4.まとめ記事

ランキングや比較を用いて、あるテーマやジャンルに関する情報を集約させるのがまとめ記事です。

例えば、睡眠の質がよくなると人気の枕5種類をさまざまな観点から比較をしていく記事がまとめ記事に該当します。

そのときの季節やトレンドによって、需要が変わる場合も多いため、情報の更新や鮮度の高さを保つ必要があります。

また、まとめ記事の内容は類似したものが多く、差別化が難しい記事の1つです。

そのため、まとめ記事を書く場合は、独自の目線やニーズの発掘など、新しい切り口を見つける力を養うようにしましょう。

4-5.取材・インタビュー記事

コンテンツの内容に関して、専門家の方へ聞いた内容をもとに作成された記事が取材・インタビュー記事です。

ただ、聞いた内容を淡々と書くのではなく、読者が興味・関心を抱くような順序と文章構成を行わなければならないので、多少の企画力は必要になります。

また、実際に取材・インタビューをするため、Webライティングの中ではハードルが高いです。

しかし、E-E-A-Tの観点からいうと、オリジナリティがあり専門性の高い記事が書けるので、検索エンジンからの評価は高くなる傾向にあります。

E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

05Webライティングの文章の書き方の手順

5-1.構成を制作する

Webライティングをする際に陥りがちなのが、とりあえず書き始めてしまう点です。

ですが、トータルで考えると、構成をしっかり作りこんでから執筆した方が、はるかに効率がよくなります。

構成を作る際は、以下のポイントを意識しましょう。

- ✔誰に向けた記事を書くのか

- ✔読者のニーズや求めている情報は何か

- ✔どのタイミングで読んでほしいか

- ✔読み終えたあとはどういう気持ちや行動をしてほしいか

上記を決めていくと、記事のペルソナが浮かび上がってくるはずです。

例えば、家族旅行に関する記事を書く場合を例にしてみましょう。

| ポイント | 具体例 |

| 誰に向けた記事か | 小学生の子ども(2人)の夏休みに沖縄へ家族旅行に行きたい方 |

| 読者のニーズ・情報 | 料金が安く、ホテル周辺に子どもが喜ぶ観光スポットが多数ある場所 |

| 読んでほしいタイミング | ホテルの早割を使ってお得に旅行してほしいため、夏休みの3ヶ月前に読んでほしい |

| 読了後の気持ち・行動 | この記事から予約すればお得に旅行ができる。早速予約サイトに行って旅行の計画を立てよう |

ここまでペルソナを設定していくと、どのような構成にしていけばいいのかが見えてくるはずです。

また、構成が決まると必要な情報もわかるため、効率よく収集ができます。

5-2.構成が完成したら執筆を始める

構成が完成したら、見出しに沿って執筆を始めていきましょう。

記事のボリュームにもよりますが、人によっては日を空けて執筆する場合もあるかもしれません。

しかし、可能なら決まった時間に書き上げてしまうようにしてください。

時間を空けたり、スキマ時間に作業したりすると、

- ✔必要な情報を忘れてしまう

- ✔書きたいことを忘れてしまう

- ✔必須事項の書き漏れ

といった事態が起こりやすくなります。

文節の合間で内容が食い違ってしまうケースも考えられ、校閲時に修正する作業が多くなるでしょう。

そのため、なるべく短い時間・期間の中で一気に作業を進めてしまった方が、整った文章として完成しやすいです。

読者にとって良い文章を作るなら、作業時間の確保をしていきましょう。

同時に、検索エンジンに認識してもらいやすいようSEOライティングも意識しなくてはいけません。

読者+SEOの2つの観点から文章を考え、記事を完成させてください。

5-3.記事が完成したら校閲する

記事は書き上げたら終わりではなく、誤字脱字やコピペの確認など、校閲作業が必要です。

主に以下の4項目を意識しましょう。

- ✔誤字・脱字がないか

- ✔コピーアンドペーストをする場合は引用表記しているか

- ✔タイトル・見出しに合った内容を記載しているか、話が脱線していないか

- ✔読者に読みにくさを感じさせる文章になっていないか

上記項目を確認した上で、構成を作成する段階で意識したポイントに合致した記事に仕上がっているかを改めて確認しましょう。

特に、想定読者であるペルソナに対して響く記事になっていないと、読者にとって良い文章とはいえません。

細かな部分をチェックしたあとは、必ず全体の見直しを行い、ペルソナが求めていた記事かを確かめましょう。

もし、自身以外にも校閲できる方がいれば、最終チェックをしてもらうとより記事の品質を高められるはずです。

5-4.記事を公開する

校閲が終わったあとは、記事を公開する作業です。

記事の公開は、想定読者がインターネットを閲覧している時間帯に合わせるのが良いでしょう。

おおよそ以下の時間帯に、多くのユーザーがスマホ・パソコンによってインターネットやSNSを利用しています。

| 時間帯 | 理由 |

| 7〜9時 | 出勤・登校前の社会人・学生の通勤時間帯 |

| 12〜13時 | お昼休憩の時間帯 |

| 19〜22時 | 仕事・学校終わりや自宅で休養する時間帯 |

また、ただ視聴率の高い時間帯に合わせるのではなく、記事の内容によって公開時間を調整するのも方法の1つです。

例えば、職場でやる気をあげるビジネス系の記事なら、通勤前にサクッと読んでほしいので、朝の時間帯に公開した方が良いでしょう。

逆に、夜に公開しても想定読者は仕事を終えたあとのため、読むのを後回しにされて読了率の低下につながってしまうかもしれません。

このように、想定読者が閲覧しやすい時間+記事の内容に合わせた時間帯に公開を設定しましょう。

記事の公開と同時にSNSやメルマガでも通知しておくと、さらに読了率を高めることができます。

特にメルマガの会員になっている方は、運営しているWebサイトのファンであるため、後回しにしても読んでくれる可能性が高いです。

せっかくこだわって執筆した記事なら、多くの読者に記事を読んでもらえるよう、公開日時も管理していきましょう。

06Webライティングでの文章の書き方のコツとは

6-1.記事の内容を徹底的にリサーチする

Webライティングにおいて大切なのは、読者よりも知識がある状態で悩みを解決してあげる記事を書くことです。

そのためには、まず記事の内容に関する情報を徹底的にリサーチし、知識やニーズを把握しておかなくてはいけません。

また、記事の内容をリサーチできると、悩みとなるキーワードが見えてくるため、構成に活かすことができます。

読者の悩みに応えつつ、SEOライティングも可能になるため、記事を書く上で必要な情報は徹底的にリサーチしておきましょう。

6-2.文字数を少なく簡潔にする

Web上の記事を読むユーザーは、書籍や雑誌と違って長文を敬遠する傾向にあります。

特に、スマホで読む場合、長文になると読み手にストレスを与えやすくなるので、一文の文字数は少なく、内容を簡潔に伝えましょう。

文字数を少なくすると、内容を伝えきれないのではと考えてしまうかもしれません。

ただし、一文に1つの内容を詰め込むつもりで書くと、意外にも見やすい文章ができあがります。

例えば、以下の文章を比較してみましょう。

|

A.

ホームページを運営するなら記事の執筆だけでなくドメインやサーバーの準備も必要なので、準備の時間を確保できないなら弊社が代行してご用意いたします。 |

|

B.

ホームページを運営するなら、記事の執筆だけでなくドメインやサーバーの準備も必要です。 もし、準備の時間を確保できないなら弊社が代行してご用意いたします。 |

おそらく、Bの方が読みやすく感じるはずです。

このように、一文に1つの内容を詰め込むことで、読みやすさが向上し、なおかつ伝えたい内容が明確になります。

目安としては、一文は長くても60〜65文字、70文字以上になるなら改行を考えてください。

6-3.ペルソナに合わせてわかりやすい言い回し・表現を用いる

設定したペルソナは、どのような知識レベルで記事を読んでいるのかも考え、わかりやすい言い回しや表現を心がけましょう。

例えば、初めてWebライティングをしてみたいと考えている方に、いきなり「SEO」という言葉を使っても意味がわからないはずです。

そこで、「検索エンジンに記事を評価してもらうことをSEOと呼ぶ」といった解説を付与すると、スムーズに読み進めることができるでしょう。

- ✔主語・述語のねじれを起こさない

- ✔口語表現→文章表現にする

- ✔てにをはなどの助詞や接続詞は正しく使う

上記の部分も意識してライティングしてみてください。

6-4.なるべく同じ文末表現を使わない

文末表現が重複すればするほど、文章は稚拙に見えてしまいます。

- 明日の天気は晴れです。明日は海に行って泳ごうと父に言われたので行くつもりです。寝る前から楽しみです。

- 明日の天気は晴れです。明日は海に行って泳ごうと父に言われました。寝る前から楽しみで仕方ありません。

このように、同じ文末表現を使わないだけで読みやすさが変わります。

- ✔です

- ✔ます

- ✔〜せん

- ✔〜ましょう

- ✔ください

- ✔体言止め

など、文末表現は複数あるため、うまく使い分けて文章を整えていきましょう。

6-5.句読点でリズムを作る

文章を読みやすくするコツとして、句読点でリズムを作る方法があります。

句読点がない文章は、読み手にとってどこで息継ぎをしていいかわからず、息苦しさを感じさせます。

また、誤読しそうな部分にも句読点をつけてあげるのも必要です。

- 学級委員長はなしだと言いましたが周りの人はありだと言いました。

- 学級委員長は、なしだと言いましたが、周りの人は、ありだと言いました。

上記だと、Aの文章の方は句読点がないため、誤読しやすく読みにくさを感じます。

文章は声に出して読むわけではありませんが、その中でも息継ぎのようなリズムは存在します。

適切に句読点を入れて読みやすいようにリズムを作ってあげることが、Webライティングのスキルの1つといえるでしょう。

6-6.トンマナやレギュレーションで記事を統一させる

記事ごとに表記ゆれがあると、乱雑な印象を与えてしまうケースもあるため、トンマナやレギュレーションによって記事を統一させるべきです。

例えば、「様々な」「さまざまな」のどちらにするか、強調部分は何色の装飾を施すか、などがあります。

トンマナ・レギュレーションを作成しておけば、外注した際にも余計な修正をしなくても済みます。

もし、Webライティングを依頼された場合でも、必ずトンマナやレギュレーションがあるのか確認しておきましょう。

6-7.画像や段落で視認性を高める

Webライティングは文章を書き連ねるだけが仕事ではなく、画像や段落、文字の装飾を請け負う場合も多いです。

例えば、

- ✔見出しの下に関連する画像を挿入してイメージを伝えやすくする

- ✔覚えて欲しい部分を黄色マーカーで強調する

- ✔一文を短くして段落を変えて余白を増やす

といった方法が視認性を高めます。

ただし、上記の作業はWebライティングの他にプログラミング言語を扱うケースも多いです。

そのため、知識を習得する、あるいは直感的な操作で装飾できるシステム(CMSなど)を利用しましょう。

07Webライティングを実際に行う際の注意点

7-1.他サイトのコンテンツ・記事をそのまま利用しない

特にWebライティングを始めたばかりの方がやってしまいがちなのは、他サイトのコンテンツ・記事をそのまま利用してしまう点です。

例えどれだけわかりやすく優れた文章だとしても、自身の言葉で執筆しなければ、検索エンジンから重複コンテンツとみなされます。

検索エンジンにとって重複コンテンツはペナルティの対象となるので、自然流入によるアクセスは見込めなくなるでしょう。

他サイトのコンテンツ・記事は、あくまで参考にするだけに留めておき、オリジナルの言葉で文章を作ってください。

7-2.敬体と常体はどちらかに統一する

Webサイトのコンセプトによって、敬体・常体のどちらを使うのかが変わります。

しかし、混在して使うと読み手に違和感が生まれ、内容がうまく入ってこない可能性があるので注意してください。

- 風邪を引いたら薬を飲むべきだ。しかし、飲み過ぎると副作用が起こる可能性があります。だからこそ用法・用量を守って使うのが最も効果的である。

- 風邪を引いたら薬を飲むべきです。しかし、飲み過ぎると副作用が起こる可能性があります。そのため、用法・用量を守って使うのが最も効果的です。

7-3.結論を先延ばしにしない

記事の滞在時間を延ばそうとしてやってしまいがちなのが、結論を先延ばしにしてしまうことです。

Webユーザーは、要約だけを流し読み、あるいは結論だけを求めている場合が多く、結論を先延ばしにするのは離脱の原因になります。

そのため、結論ファーストを基本として文章を構成し、内容を先延ばしして読み手にストレスを与えていないか注意しましょう。

ただし、場合によっては結論を後から書いた方が効果的なケースも珍しくありません。

そのため、どのような読者が読む記事なのかを見極めながら、文章構成を整えてください。

7-4.根拠・データを提示する

コラム記事でありがちなのが、根拠・データを提示せずに自分の意見ばかり記述してしまう点です。

たしかにコラム記事は自分の意見を述べるものなので、間違いではないものの、信頼性や読み手を納得させるには根拠・データの提示が必要です。

例えば、以下の文章では、どちらが信頼できるでしょうか。

- 近年では、スマホユーザーの割合が多いからこそ、レスポンシブデザインのWebサイトを取り入れるべきである。

- 総務省の情報通信白書によると、スマホ保有者の割合が67.6%と出ている。だからこそ、スマホ対応のレスポンシブデザインを導入すべきである。

このように、なぜこのような結論に至ったのかを、根拠・データを提示すると、より品質の高い記事が書けるようになります。

7-5.箇条書き・表を活用する

Webライティングは、記事を文字だけで埋め尽くすのはNGです。

太字や色を変える方法もありますが、箇条書き・表を活用する方法も1つあります。

例えば、果物を数種類あげる際に、りんご・バナナ・みかん・さくらんぼと表記するよりも

- ✔りんご

- ✔バナナ

- ✔みかん

- ✔さくらんぼ

と表記した方が見やすくなります。

また、何かグループで分けたい場合には表を用います。

赤色がりんごとさくらんぼ、黄色がバナナ、オレンジ色がみかんと文章にするより

| 赤色 | 黄色 | オレンジ色 |

| りんご・さくらんぼ | バナナ | みかん |

上記の表にした方が、グループが一目でわかるようになるはずです。

Webライティングをする場合は、箇条書き・表にまとめる力も養っておきましょう。

7-6.改行にルールを設ける

適度な改行は見やすさを向上させるとしても、どこで改行すればいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。

そこで、事前に改行にルールを設けておくと、適切なタイミングがわかるようになるのでおすすめです。

例えば、以下のようなルールがあります。

- ✔文末ごとに1行の空白を設けて改行する

- ✔3行ごとに改行する

- ✔60〜70文字続いたら改行する

改行ルールを統一化しておけば、文章全体が整っていくので、あらかじめ設定しておきましょう。

7-7.検索結果の表示にも気をつかう

Webライティングをする上で、検索結果にどのように表示されるかも理解しておく必要があります。

Googleの検索結果では、パソコンだと29〜32文字程度、モバイルだと30〜35文字程度のタイトルが表示されるはずです。

そのため、指定したキーワードはなるべく左詰で記載した方が、ユーザーが視認しやすくなります。

特にタイトルは、検索結果でクリックするかどうか決める重要な部分なので、表示のされ方には気をつかうようにしましょう。

7-8.内容の網羅性を意識する

SEOの観点からすると、キーワードに対して内容が網羅されているコンテンツを評価する傾向にあります。

そのため、記事で狙うキーワードに対して、どのような情報を求めているのか調べ、網羅して解決できるコンテンツに仕上げていきましょう。

キーワードに対して網羅されたコンテンツを作るには

- ✔狙うキーワードを打ち込み検索上位に表示されたサイトを参考にする

- ✔サジェストキーワードを参考にする

などを用いると、どのような内容が必要なのか見えてくるはずです。

読者のニーズに過不足なく応えられるよう、内容・情報が網羅されているか、という点も意識しましょう。

7-9.独自性のある内容か見直す

検索エンジンの評価は網羅性以外にも、オリジナルコンテンツかどうかを重要視します。

例えば、コーヒー豆のおすすめ記事を書くとして、どちらが独自性のある内容といえるでしょうか。

- コーヒー豆について特徴・歴史・おすすめの飲み方を記載した記事

- コーヒー豆の特徴・歴史・おすすめの飲み方に加え、焙煎方式による味の違いを実際に作って比較した記事

おそらくBの方が、Bにしかできない独自性のある内容として評価されるはずです。

このように、その記事、その筆者にしか執筆できない内容かどうかは、SEOの評価が高くなる要素になります。

記事を執筆していく中で、同じようなコンテンツになっていると感じた場合は、別の切り口からオリジナルコンテンツを生み出してみましょう。

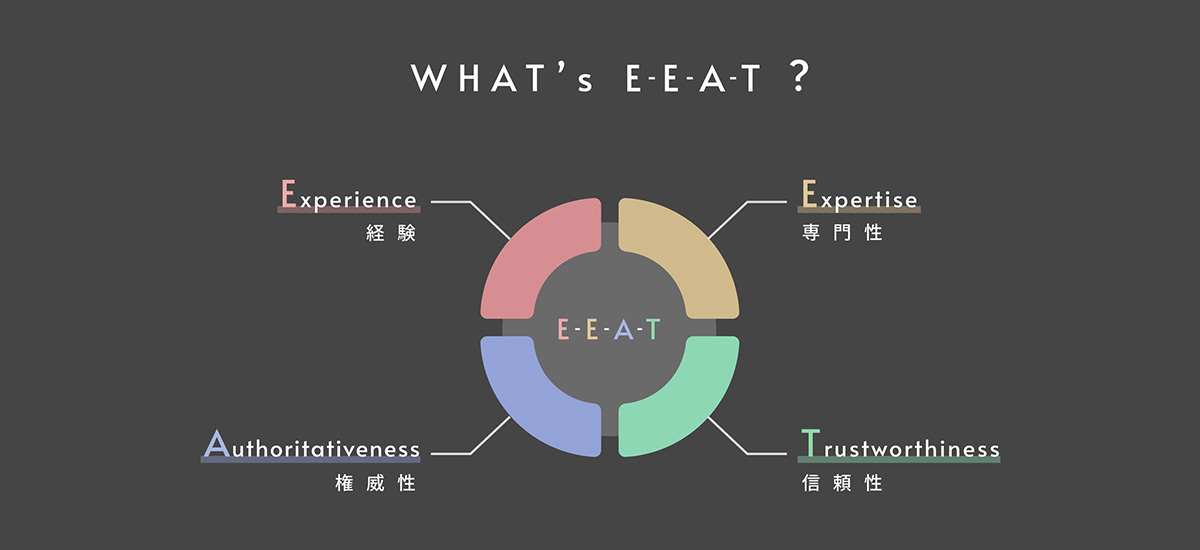

7-10.E-E-A-Tの観点がSEOで重要

近年のSEOでは、E-E-A-Tの観点でWebサイトや記事を執筆していくことが重要だとされています。

・Experience(経験)

・Expertise(専門性)

・Authoritativeness(権威性)

・TrustWorthiness(信頼性)

簡単にいってしまうと、あるテーマに精通した専門家やプロが経験をもとに執筆した記事なら信頼性があるため評価できる、という考え方です。

そのため、どのような人が執筆した記事なのか、その人はどれほど権威性と経験があるのか、内容はどれほど信頼できるのか、という点を意識しなくてはいけません。

E-E-A-Tについては、以下の記事で詳しく解説しているので、興味のある方はあわせて読んでみてください。

08BESTホームページならホームページ作成に最適な文例が使える!

Webライティングでお困りごとがございましたら、ぜひBESTホームページの業種別コンテンツ機能を活用してみてください。

BESTホームページは、誰でも簡単にホームページが作成できるサービスで、業種ごとに豊富な文章の例文や画像との組み合わせテンプレートを用意しています。

また、業種別コンテンツは、スマホからでも追加ができ編集も可能なため、移動先やパソコンが使えない状態でも、気軽にホームページの編集が可能です。

BESTホームページの「業界別ホームページ作成事例」を見ていただくと、実に多彩な業種と独自のデザイン・コンテンツに仕上げられるのがわかっていただけます。

どのような操作感・デザインテンプレートがあるのかを知りたい方は、まずは1度BESTホームページの全機能が使える15日間の無料体験をご利用ください。

09まとめ

今回は、Webライティングについて、種類や構成、手順について解説しました。

もし、これからWebライティングをしてWeb上に記事を公開していく予定なら、弊社が提供している「BESTホームページ」がおすすめです。

BESTホームページは、プログラミングの知識が不要で、

- ✔文字の装飾

- ✔画像の挿入

- ✔箇条書き・表の挿入

といったホームページの作成と編集が簡単に行えて、運用・更新が手軽なCMS(コンテンツマネジメントシステム)になっています。

IT知識に精通した社員様がいない、あるいは社内リソースの確保が難しい、という場合でも扱いやすい点が魅力です。

もし、BESTホームページについてわからないことがあれば、専門のスタッフがオンライン会議ツールにて丁寧に説明いたします。

今なら、BESTホームページの全機能が使える15日間の無料体験も実施中です。

この機会にぜひお試しいただき、手軽に記事の公開をしていきましょう。

― この記事を書いた人 ―