初心者必見!ホームページアドレス(URL)の基礎知識から決め方まで徹底解説

公開日:2022/10/21

最終更新日:2024/4/26

ホームページ作成に欠かせない「ホームページアドレス(URL)」。

ホームページアドレス(URL)は簡単に言えば「インターネット上の住所」と言われ、ホームページやファイルの位置を示すものです。

普段何気なく使っているこのホームページアドレスですが、実はそれぞれの意味について正しく説明できない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事ではホームページアドレスについて基本的な情報から、その構成と意味、URLを決める際に気を付けたいポイントや注意点、気になるSEO対策との関連性など、徹底解説します。

なお、ホームページ作成をご検討なら、BESTホームページをご検討ください。

01ホームページアドレスとは?URLとは?

URL(Uniform Resource Locator)とは、Web上にあるファイルやホームページの位置を示すためのものです。

インターネット上で表示されるもの全てにURLが存在するので、現実世界でいう住所の役割を果たします。

URLは、「http」あるいは「https」から始まり、半角英数字の文字列で表示されるのが特徴です。

ブラウザの上部にあるアドレスバーを見ると、ファイルやホームページのURLが確認できます。

1-1.WebページとURLの関係

WebページとURLに深い関係性があるのは、インターネットを使う方なら実体験としてご理解いただいているでしょう。

Web上にあるファイルやページは、2022年現在で約19億あるといわれています。

今、見ているページから他のファイル・ページへ移ろうとする際には、その中から正確に移動しなくてはいけません。

ホームページの作り方を知りたいのに、家の作り方のページに飛んでしまっては、ユーザーの悩みは一生解決されないからです。

そこで、URLによってWebページの明確な位置を示すことで、間違わずに目的のページへと移動することができます。

上記をご理解いただければ、WebページとURLは切っても切れない関係なのがおわかりいただけるでしょう。

1-2.URLとホームページアドレスの違い

「URL」と似たような使い方をする言葉に「ホームページアドレス」があります。

この二つの言葉、使うのに迷ってしまったことはないでしょうか。

そもそもホームページアドレスとは、その名の通り、ホームページを記す住所(アドレス)です。

ホームページ(家)を作ったら、必ずどこにあるか所在を明確にしなくてはいけないので、そのために必要な住所が「ホームページアドレス」となります。

上記の説明を読むと、URLと何が違うのか余計にわからなくなってしまうかもしれません。

結論をいいますと、URLとホームページアドレスは同じ意味を持ちます。

そのため、インターネット上の住所を表したい場合に、「URL」「ホームページアドレス」のどちらを使っても問題はありません。

ちなみに、URLは「Uniform Resource Locator(ユニフォーム・リソース・ロケータ)」の略称です。

日本語にすると「統一資源位置指定子(とういつしげんいちしていし)」と呼びますが、聴き馴染みはないでしょう。

そのため、基本的には「URLあるいはホームページアドレス」で覚えておいてください。

1-3.URLの主な機能と使用方法

URLはインターネット上のHTMLファイル全てに文字列を割り振るという機能があります。

そのため、URLの文字列を知っている、あるいはコピーしておき、アドレスバーに入力すれば該当ページにアクセスすることが可能です。

URLはページだけでなく画像ファイル・動画ファイルにも割り振られているため、URLが正しければファイルも直に開いて視聴できます。

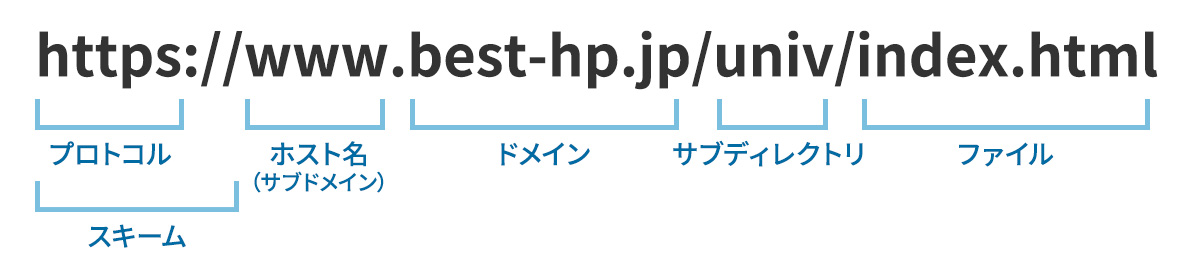

02URLの構成と意味は?

URLを細かく分解すると、それぞれで異なる意味を持つ要素になります。

- ✔プロトコル:「http」や「https」

- ✔スキーム:「http://」や「https://」

- ✔ホスト名(サブドメイン):「www」

- ✔ドメイン:https://www.best-hp.jp/

- ✔サブディレクトリ:https://www.best-hp.jp/univ/

- ✔ファイル:https://www.best-hp.jp/univ/koza-category/index.html

各要素は、上記の赤色部分が該当し、それぞれで意味が異なります。

では、URLに含まれる構成と意味についてそれぞれ見ていきましょう。

2-1.プロトコル

通信プロトコルは、インターネットにおけるデータ送受信の規格のようなものです。

URLでいえば、「http」や「https」がプロトコルにあたり、

- ✔メール送信先:mailto

- ✔電話番号:tel

- ✔ファイルのダウンロード:ftp

といった形式もあります。

プロトコルがあるおかげで円滑なデータ送受信が可能となっていて、インターネット上では重要な役割を果たします。

2-2.スキーム

スキームがあると、プロトコルのルールに従った上で通信を行うことができます。

ただ、スキームはプロトコルを含んだ文字列であるため、ふたつは混同されがちです。

プロトコルは「https」であったのに対し、スキームは「https://」と、「://」の部分が増えます。

「://」以前の部分の通信手段に従って通信する、といった判断をしてもらうためにスキームは必要になります。

HTTPとHTTPSの違い

HTTPとHTTPSの違いは、通信データが暗号化されているかどうかです。

通信データの暗号化(SSL化)されているのがHTTPSで、第三者による個人情報の漏洩をより防ぐ仕組みになっています。

一方、通信データが暗号化されていないのがHTTPで、それぞれURLで判断可能です。

- ✔HTTPの場合:http://〜

- ✔HTTPSの場合:https://〜

HTTPとHTTPSのどちらを選ぶべき?

サイト運営者・ユーザーどちらの視点から見ても、データが暗号化されているHTTPSを選ぶべきです。

ユーザーからすると、第三者からデータを盗まれるのは個人情報漏洩に他なりません。

第三者からデータを盗まれる危険性のあるサイトを閲覧したいとは思わないでしょう。

HTTPSはSEOの評価基準としてもあげられているので、サイト運営者側にもメリットがあります。

レンタルサーバーによってはSSL化を無料で行っていることもあるため、必ずHTTPSに設定しておくようにしましょう。

2-3.ホスト名

ホスト名は、Webサーバーに与えられた名前を指し、インターネットに接続されている機器の識別のために用います。

基本的には、「www(World Wide Webの略)」がホスト名とされている場合が多いですが、省略されている場合もあります。

2-4.ドメイン

ドメインは、該当ページがどこにあるのかを示す住所のような役割を持つ文字列です。

弊社のホームページである「BESTホームページ」のURLを例にすると、

https://www.best-hp.jp/

上記の赤色部分がドメインになります。

赤色部分の中でも「best-hp」に該当する部分は、運営者が自由に文字列を設定可能です。

独自ドメインと呼ばれ、運営サイトの名前や目的に沿った名前が付けられるのが基本になっています。

ただし、独自ドメインの取得は先着順です。

もし先に希望する文字列が取得されてしまっていた場合は、後から同じものは取得できません。

また、ドメインは様々な理由から後から変更することが難しい部分です。

ですので、ホームページの公開に合わせたドメインの取得は慎重に検討する必要があります。

独自ドメインの取得方法などについては、下記記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

ドメインは

- ✔トップレベルドメイン

- ✔セカンドレベルドメイン

- ✔サードレベルドメイン

と分けられ、それぞれが階層構造になっているのが特徴です。

2-5.トップレベルドメイン

トップレベルドメインは、ドメイン内部の「.com」や「.net」などの、最後に付随する部分を指します。

元々は、Webサイトの運営目的によって使用するトップレベルドメインを決めるのが良いとされていました。

- ✔「.com」:Companyなどの意味。企業が商業目的に運営するサイトに使用

- ✔「.org」:Organizationの意味。非営利団体が運営するサイトに使用

- ✔「.jp」:Japanの意味。日本で活動する組織が運営するサイトに使用

- ✔「.net」:ネットワークの意味。現在では用途に制限はなく汎用性のあるドメイン

- ✔「.info」:以前までは情報サービスを対象としていたドメイン

- ✔「.tokyo」:地域を表したドメイン。東京に店舗や企業がある場合に最適

- ✔「.us」:アメリカ合衆国の意味。アメリカで活動する組織がサイトに使用

現在でも、上記のような名残があり、企業が運営するオウンドメディアでは、「.com」や「.jp」を利用するケースが多いです。

最近では地域を表すドメインも登場し、エリアを表すトップレベルドメインも人気を集めています。

ただし、トップレベルドメインによってSEOの評価が変わるわけではないため、どのドメインを使っても問題はありません。

2-6.セカンドレベルドメイン

セカンドレベルドメイン(SLD)は、「.(ドット)」で区切られた右から2番目のドメイン名を指します。

例えば、「https://www.best-hp.jp/」なら「best-hp」、「https://www.best-hp.co.jp/」なら「co」がセカンドレベルドメインです。

トップレベルドメインが「県」、セカンドレベルドメインが「市」と考えるとイメージしやすくなるでしょう。

セカンドレベルドメインもSEOには関係性がないため、ユーザーの視認性が高まるようなドメインを設定する場合が多いです。

2-7.サードレベルドメイン

サードレベルドメインは「.(ドット)」で区切られた右から3番目のドメイン名です。

ドメイン名が「https://www.best-hp.co.jp/」だった場合、「best-hp」がサードレベルドメインに該当します。

基本的にサードレベルドメインは独自ドメインが多く、運営サイトの名前や目的が設定されているはずです。

中にはフォースレベルドメインまであるサイトもありますが、ほとんどがサードレベルドメイン以下で構成されています。

2-8.サブディレクトリ

ディレクトリは、サーバー内でファイルなどのデータを保管する箱のような役割を持ちます。

フォルダと呼ばれる場合もありますが、明確な違いはなく、基本的には同義だと捉えておきましょう。

弊社のオウンドメディア「ホームページ作成大学」を例にすると

https://www.best-hp.jp/univ/

この中の赤色部分である「univ」がディレクトリです。

また、ホームページ作成大学のコンテンツを開くと

https://www.best-hp.jp/univ/koza-category/course/166/

以上のようになっていますが、ディレクトリは階層構造にすることが可能です。

そのため「/(スラッシュ)」で囲まれた全てが、それぞれディレクトリに該当します。

2-9.ファイル名

ページ内にあるデータをまとめている場所を示すのがファイル名です。

URLの中では、1番右に記載されている文字列がファイル名にあたります。

「https://www.best-hp.jp/univ/koza-category/course/166/」の中では、「course」のフォルダ内にある「166」という名前のファイルを開く、というイメージです。

ファイルは、コンピュータが認識しやすいように拡張子を使う場合があり、

- ✔jpeg:画像データ

- ✔mp3:音声データ

- ✔mp4:動画データ

- ✔.html:HTMLデータ

といったように、データの種類ごとに分けられています。

画像の埋め込みの場合などは、タグを使い

<img src=”https://www.best-hp.jp/univ/koza-category/course/166/image.jpg”>

といったようなファイル指定を行います。

03URLを決めるときのポイント

URLを決める場合には、ルールを設けておくと見た側・管理する側も把握しやすくなります。

では、どのようなルールをもとにURLを決めていけばいいのか、おすすめのポイントについて見ていきましょう。

3-1.ホームページの内容を表した文字列にする

URLのドメイン部分は、

- ✔半角英数字(A~Zおよび0~9)

- ✔-(ハイフン)

上記の組み合わせで、3文字以上63文字以下の文字列で作るのがルールです。

そのため、ホームページの内容を表した文字列にしておくと、どのようなホームページなのかわかりやすくなるでしょう。

参考例を以下に記載しておきます。

チーズケーキ専門店のホームページの場合

- ✔cheesecake-shop.com

- ✔cheesecake-shop.jp

田中整骨院のホームページの場合

- ✔tanaka-seikotsuin.tokyo

- ✔tanaka-osteopathic-clinic.jp

上記のように、サービス名や業種をうまく組み合わせると、ドメイン名でどのようなホームページかが伝わりやすくなります。

ドメイン名によって検索順位に影響がないとされている現在では、主にユーザー側の視点でわかりやすい文字列にすべきでしょう。

車関係の情報サイトのURLが「sports-media.com」となっていた場合、スポーツ関係のメディアなのかと勘違いするかもしれません。

そのため、ホームページの内容を端的に表す、あるいは社名や商品・サービス名の文字列を使う意識をもちましょう。

3-2.短く・覚えやすく・わかりやすく

ドメイン名は63文字まで入力できるものの、長すぎる文字列は覚えにくく入力しづらいデメリットがあります。

そのため、ホームページの内容に合わせながら、短く・覚えやすく・わかりやすくの三点を意識したドメイン名にしましょう。

ドメイン名を決める際に注意すべきは、わかりやすいか、という点です。

例えば、先ほどの田中整骨院を例にすると

- ✔tanaka-seikotsuin.tokyo

- ✔tanaka-osteopathic-clinic.jp

どちらが整骨院だと伝わるでしょうか。

英語で整骨院は「Osteopathic clinic」と訳されますが、日本では聴き馴染みが少ないはずです。

であれば、あえてローマ字で「seikotsuin」と記載したほうが、入力間違いは減少するでしょう。

また、社名や商品・サービス名に数字が含まれている場合は仕方ありませんが、極力数字を含まないほうがわかりやすいです。

以上を意識してドメインの文字列を考えてみてください。

3-3.信頼性の高いトップレベルドメインを選ぶ

トップレベルドメインの中でも人気が高いものと低いものがあります。

当然、人気の高いトップレベルドメインは、ユーザーからみた際の信頼度が高いのでおすすめです。

注意したいのが、信頼性を失う可能性のあるトップレベルドメインがあるという点です。

Blue Coat Systemsの調査内容では、以下のトップレベルドメインは安全性の不明確なサイトの割合が多いと発表しています。

| トップレベルドメイン名 | 要注意サイトの割合 |

| .zip | 100.00% |

| .review | 100.00% |

| .country | 99.97% |

| .kim | 99.74% |

| .cricket | 99.57% |

| .science | 99.35% |

| .work | 98.20% |

| .party | 98.07% |

| .gq (赤道ギニア) | 97.68% |

| .link | 96.98% |

なるべく上記のトップレベルドメインの使用を避けたほうが、ユーザーから警戒されることが少なくなるでしょう。

また、より信頼性を重視するなら、日本で登記しているあるいは日本国内という意味を表す「.co.jp」や「.jp」がおすすめです。

また、普遍的な人気を誇る「.com」や「.net」も、ユーザーに違和感を与えないトップレベルドメインです。

最近では「.shop」や「.blog」といったドメインを使用しているホームページも増えてきているため、ホームページの意図に合ったものを検討しましょう。

04URLを決めるときの注意点

ホームページのURLを後から変更するのは容易ではないからこそ、より慎重に決めなくてはいけません。

ここでは、URLを決めるときの注意点について4つご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

4-1.ビジネス利用なら独自ドメイン必須

ビジネス利用や集客を考えているなら、独自ドメインを取得したほうがSEO的に有利です。

共有ドメインを利用してしまうと、他のホームページの評価も影響されてしまい、SEO対策の効率が悪くなってしまいます。

また、ドメインを提供している運営元がサービスを終了してしまった場合には、ホームページが利用できなくなる点もデメリットです。

自分の力で検索上位に表示させたい場合には、必ず独自ドメインを取得しましょう。

4-2.ドメインの価格を確認しよう

トップレベルドメインによって、ドメインの価格は変動します。

人気のトップレベルドメインなら価格は高くなる傾向にあるため、必ず予算を確認しましょう。

安価なドメインは維持費用が抑えられるメリットはあるものの、不自然な文字列でユーザーに違和感を与える場合があります。

リスクを考えるなら、多少費用は高くとも信頼してもらえるドメインの取得を考えましょう。

また、ドメインは初年度と次年度の費用が異なるため、長期的な使用を前提とした予算の確保を忘れないでください。

4-3.綴り間違いには注意

ドメイン取得の際によくあるケースが、綴り間違いに気づかずに取得してしまうことです。

綴り間違いのドメインでホームページを開設してしまった場合、新たにドメインを再取得して変更手続きをしなくてはいけません。

そうなると、手間が増えてしまうだけでなく、追加料金がかかってしまうので、綴り間違いには十分注意しましょう。

ドメイン取得の際は綴りが間違っていないか、購入前に忘れずに再確認してください。

4-4.商標登録の侵害

独自ドメインは世界にただひとつしか存在せず、自由な文字列を組み合わせて利用できます。

しかし、すでに誰かが商標登録をしている商品名・サービス名を設定してしまうと、商標権の侵害にあたる恐れがあるので注意が必要です。

最悪の場合、訴えられてしまうケースもあるので、独自ドメインを設定する際は、商標権の侵害に該当しないか事前に確認しましょう。

05URLの決定から設定まで

URLの決定から設定までは、以下の流れに沿って進んでいきます。

- ✔ドメインを決める

- ✔ドメインを取得・購入する

- ✔ドメインをホームページに設定する

流れを覚えておくと、ホームページ運用のイメージが沸きやすくなるので、ぜひここで理解しておきましょう。

5-1.ドメインを決める

まず、ホームページに設定するドメインを決める作業です。

ドメインはホームページのURLに表記される重要な文字列という点は、忘れずに覚えておきましょう。

もし、決め方がわからない場合は、本記事で紹介している「URLを決めるときのポイント」や「URLを決めるときの注意点」を読み直してみましょう。

5-2.ドメインを取得・購入する

続いて、ドメインの取得・購入の作業です。

ドメインの取得については、「お名前.com」や「ムームードメイン」といったドメイン販売事業者が提供しているサービスを利用します。

ドメイン取得サービスで指定したドメインの取得が可能か調べ、そのまま購入手続きを進めましょう。

5-3.ドメインをホームページに設定する

無事にドメインの取得・購入が終わったら、最後にホームページへ設定する作業です。

最近では、簡単にドメイン設定が可能なレンタルサーバー 、ホームページ作成サービスも増えています。

また、独自ドメインの取得・購入代行を行っている制作会社もあります。

そのため、ドメインをホームページに設定するのが手間取りそうだと感じる方は、事前にサポートしてもらえるか確認しておくといいでしょう。

06ドメイン取得サービスとは?

ドメインを取得する際に、どの販売事業者が提供しているサービスを利用すべきなのか迷う方も多いでしょう。

ここでは、有名なドメイン取得サービスを3つご紹介します。

6-1.お名前.com

ドメイン取得サービスをイメージする場合、お名前.comを思い浮かべる方がほとんどです。

お名前.comは国内シェアでNo.1を誇っているドメイン取得サービスとなっています。

どのドメイン取得サービスがいいか悩んでいるなら、お名前.comを選んでおけば間違い無いでしょう。

また、サービスも充実しており、電話・メールのサポートのほか、レンタルサーバーの提供や中古ドメインの販売も展開しています。

6-2.ムームードメイン

ムームードメインは、GMOペパボが運営しているドメイン取得サービスです。

比較的安価に利用できる「ロリポップ!レンタルサーバー」や、カラーミーショップ、グーペといったサービスへの連携が容易な特徴があります。

ドメイン単体でみると、お名前.comよりは高くなってしまうため、連携サービスを使用したい、キャンペーンでお得といった場合に検討するのがおすすめです。

6-3.Star Domain

Star Domainは、ネットオウル株式会社が提供しているドメイン取得サービスです。

ドメインの種類は60種類以上とお名前.comやムームードメインより少ないものの、ドメイン取得時にレンタルサーバーが無料でついてくる特典を受けられます。

ドメイン更新費用が若干リーズナブルではあるため、長期的な運用を目的としている場合にStar Domainは検討すべきサービスの1つといえるでしょう。

07URLとSEOの関係は?

検索エンジンは、日々クローラーと呼ばれるシステムで多くのWebサイトを巡回・評価し、各ページのインデックス(データベースへの登録)をしています。

このクローラーがページを認識するためには、URLが必要です。

URLがないと、そもそも検索エンジンに認識されないので、その点においてはSEOとの関係性は大きいと考えていいでしょう。

では、技術的な部分でURLとSEOの関係性についても解説します。

7-1.URLはSEOのランキング要素に関与している

URLはSEOのランキング要素に関与していると、Googleのジョン・ミュラー氏は言及しています。

特にURLの変更は、検索エンジンのクローラーにとって別ページだと判断されるため、検索順位に大きく影響を与えてしまうでしょう。

ただし、URLの名称自体がSEOに影響するのか、という疑問に関しては、あまり悩む必要はありません。

記事のタイトルにキーワードを埋め込む、コンテンツの専門性を極めるといったSEO対策よりは、URLのキーワードははるかに影響が少ないからです。

そのため、

- ✔URLは1度決めたら原則変えない

- ✔URLの名称はクローラーよりもユーザーや管理側の視認性を考えて設定する

以上を意識するようにしましょう。

7-2.内部リンクはSEOに影響する

ページのインデックスを早くするために、URLを内部リンクとして自社サイト内に埋め込む手法があります。

内部リンクは、すでにインデックスされたページに新しく作成したページのURLを設置することで、クローラーに見つけてもらいやすくする仕組みです。

新しいページが独立していると、クローラーに発見されるのが遅くなってしまうので、その分評価の反映が遅くなります。

内部リンクによってサイト全体にクローラーが巡回できるように工夫をしておくのも、SEO対策として効果的です。

アンカーテキストを用いれば、URLではなく好きな文字によってリンクを表示させられるため、ユーザーの視認性にも配慮できます。

08独自ドメインのホームページならBESTホームページ

ホームページ作成サービスへ独自ドメインを設定するのは難しそう、と不安な方は、ぜひ弊社が提供している「BESTホームページ」をご検討ください。

BESTホームページでは、直感的な操作でホームページが作成できるだけでなく、独自ドメインの取得・設定も簡単に可能です。

また、ホームページやメール、電話によるサポートも実施しておりますので、ご不明な点があっても解決しやすい体制を整えています。

気になる方がいらっしゃいましたら、まずはBESTホームページの全機能が使える15日間の無料体験をご利用ください。

この機会にBESTホームページに触れて、操作や設定のしやすさをぜひ体感してみてください。

09まとめ

今回は、初心者の方向けにホームページアドレス(URL)の基礎知識、ドメインの決定方法について解説しました。

URLは、ホームページがどこにあるのかを表す重要な文字列であり、会社名や商品・サービス名を含むケースが多く見受けられます。

URLを用いてどのような内容のホームページであるかを視覚的に伝え、ユーザーに記憶してもらいやすく工夫するのも重要な施策の1つです。

今回紹介したドメインの決め方や注意点を理解し、魅力的なURLのホームページを運用していきましょう。

― この記事を書いた人 ―