SEO対策の基礎から自分でできるポイント7選まで解説

公開日:2020/12/11

最終更新日:2023/12/1

ホームページにアクセスを集めようと考えたとき、まず実施をしなければいけないのが「SEO対策」です。

しかし、SEO対策の具体的なやり方がわからず、何から取り組めば良いのか頭を悩ませているホームページ担当の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、SEOの基本的な概要を解説しつつ、SEO対策の具体的なやり方と、重要となる7つのポイントについて解説します。

SEO対策に対する理解を深め、アクセスを増やしたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

なお、ホームページ作成をご検討なら、BESTホームページをご検討ください。

01SEOとは

まず、SEOとは「Search Engine Optimization」の略称で、日本語では「検索エンジン最適化」のことを指します。

検索エンジンに対して適切な対策を行うことで、検索エンジンからの評価を上昇させ、ホームページを上位表示させることがSEOの目的です。

SEO対策と聞くと、単に検索エンジンに対してのみ行う施策だと理解される方も多いかもしれません。

しかし、詳しくは後述しますが、SEO対策の真の目的は「ユーザーファースト」のコンテンツを作ることであり、ユーザーにとって有益なコンテンツを作成した結果、検索エンジンからも評価されるようになるといった流れであることを理解しておきましょう。

また、SEOと似た言葉に「SEM」があります。SEMとは「Search Engine Marketing」の略称で、検索エンジンからのアクセスを集めるだけではなく、広告運用など、Webにおける集客の総称だと思っていただければわかりやすいでしょう。

1-1.SERPとは

SERPとは、「Search Engine Result Page」の略称で、検索エンジンの検索結果を表示するページのことを指します。

SERPには、ユーザーの検索意図をより満たすコンテンツが上位表示される仕組みとなっています。

つまり、SEO対策を適切に行なった結果、SERP上で上位表示される可能性が高くなるということです。

また、2019年以降では、YouTube動画などもSERP上に表示されるようになりました。

他にも、ビデオ検索・地図検索・ローカル検索が表示されるようになり、検索エンジンは常にユーザーにとって適切な検索結果を返すことを目的に、アップデートを繰り返しています。

さらに、検索ユーザーごとに異なる検索結果を表示する「パーソナライズド検索」の動きも加速しています。

パーソナライズド検索とは、ユーザーの過去の検索履歴や動向を基に、よりユーザーに最適化された検索結果を表示させる仕組みのことです。

このように、近年のSERP上では、単にSEO対策が施された記事のみが表示されているわけではありません。

従って、SEO対策のみにこだわるのではなく、状況に応じてYouTube動画を試してみることや、地域情報に特化したローカル検索を強化させるなど、多角的な観点から対策を施すことが重要になっていくと言えるでしょう。

02SEO対策のやり方と基本的な考え方

ここからは、SEO対策のやり方と、基本的な考え方を解説します。

- ✔ユーザーファーストでコンテンツを作成する

- ✔4つの評価基準である「E-E-A-T」を重視する

- ✔Googleが掲げる10の事実を読み込む

まずは、それぞれの項目を順番にご説明します

2-1.ユーザーファーストでコンテンツを作成する

SEO対策の前提として、ユーザーファーストでコンテンツを作成することが重要です。

検索エンジンで最も大きなシェアを獲得しているGoogleでは、3ヶ月に1回ほど、大規模なアルゴリズムアップデートを実施しています。

アルゴリズムアップデートを簡単に表すと、ユーザーにとってより適切な検索結果を表示できるようにするためのシステム改善になります。

アルゴリズムアップデートでは、常にユーザーファーストのコンテンツが上位表示されるよう改善されるため、売上ばかりを狙ったリンクばかりの中身のないページなどは、軒並み検索順位が下落することに繋がります。

とはいえ、実際にユーザーファーストでコンテンツを作成するには、具体的に何を理解すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。このあたりを解決する2つの方法を次でご説明します。

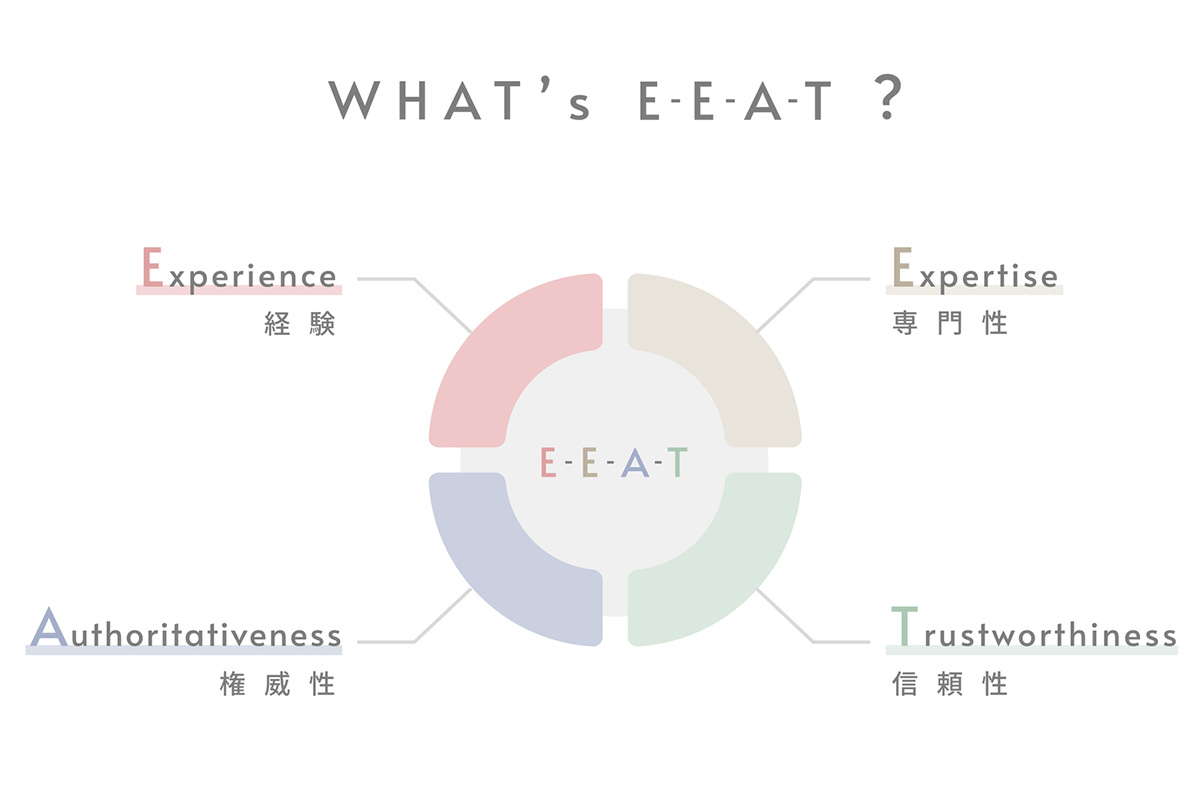

2-2.4つの評価基準である「E-E-A-T」を重視する

近年のSEO対策では、E-E-A-Tを重視したコンテンツ作成が評価につながります。

・Experience(経験)

・Expertise(専門性)

・Authoritativeness(権威性)

・Trustworthiness(信頼性)

上記の頭文字をとった略称がE-E-A-Tであり、それぞれをふまえると、ユーザーにとって有益であり信頼できるコンテンツになるはずです。

例えば、キャンプの記事を書くとした場合、どちらが読まれる可能性が高いでしょうか。

- A. ソロキャンプ歴3年の男性が実際に訪れた一人で行くのに最適なキャンプ場5選

- B. Webライター歴3年の男性が紹介するおすすめキャンプ場5選

おそらく多くの方がAを選ぶはずです。

ソロキャンプ歴3年という「権威性」のある方が、実際に訪れた「経験」をもとにおすすめのソロキャンプ場を紹介する「専門的」な記事となります。

もし、信頼性を高めるなら、記事中に自己紹介を掲載してもいいでしょう。

このように、よりユーザーの役に立つ記事を生み出してほしいというGoogleの意図によって作られたのが、E-E-A-Tという理念なのです。

2-3.Googleが掲げる10の事実を読み込む

次に、Googleが掲げる10の事実を読むことが重要です。

Googleが掲げる10の事実では、Googleが重要視している理念を調べられます。

記事の内容を要約すると、Googleでは下記のようなページを評価していることがわかります。

- ・ コンテンツはユーザーを最優先にすること

- ・ 専門性・独自性・網羅性の高いページを作ること

- ・「被リンク」があるページの評価は高くなること

Googleが掲げる10の事実はSEO対策の基本となる考え方であるため、具体的にコンテンツを作成する前に熟読してみることを推奨します。

03SEO対策を行うメリット

SEO対策には、以下のようなメリットがあります。

- ✔検索流入数が増えてホームページの目的を達成しやすくなる

- ✔ホームページが資産になる

- ✔ブランディングになる

では、それぞれのメリットについてくわしく見ていきましょう。

3-1.検索流入数が増えてホームページの目的を達成しやすくなる

正しいSEO対策ができれば、検索流入数の増加が見込めるので、ホームページの目的を達成しやすくなります。

ユーザーの検索意図に即したSEO対策によって、検索エンジンから評価されたとしましょう。

そうすると、検索上位に表示される頻度が増え、クリック率が上昇します。

結果として自社メディアと接触するユーザーが多くなるので、認知度の向上やコンバージョンの増加といった目的達成が可能になるでしょう。

3-2.ホームページが資産になる

SEO対策が施されたコンテンツが量産されると、ホームページ自体が資産になるメリットもあります。

ユーザーにとって有益なコンテンツが蓄積されているホームページは、検索エンジンだけでなく当然ユーザーからの評価も高い傾向です。

一定の評価が得られたコンテンツを運用し続ければ、知名度や成約、新規顧客開拓やファンとのつながりが多くなるなど、さまざまなメリットを得られるでしょう。

上記のようなメリットは、ホームページのコンテンツが良質かつ有益である点が条件です。

SEO対策は、ホームページを資産にするという側面も持っていると意識しましょう。

3-3.ブランディングになる

SEO対策を行って検索上位に表示されると、多くのユーザーの目に留まることになるので、ブランディングとして活用できます。

特に近年では、E-E-A-Tに即した有益なコンテンツを提供しなければ、検索上位に表示されにくい時代です。

そのため、結果的にユーザーの悩みを解決できる高品質なコンテンツを提供でき、ファン化やイメージの定着が促進されます。

「◯◯といえば●●」というイメージを与えられると、それが権威性になり、信頼を勝ち取ることにつながるでしょう。

多くのユーザーから認知・信頼性が得られると、商品・サービスと関連付けてアプローチが可能です。

現代において、自主的にブランディングするのは必須な時代のため、SEO対策を行った良質なコンテンツの量産は決して無駄ではないでしょう。

04SEO対策を行う際の注意点

SEO対策を行うのはメリットも多いものの、以下のような点に注意しなくてはいけません。

- ✔効果が確認できるようになるまで時間がかかる

- ✔Googleのアップデートに多大な影響を受ける

ぜひ、SEO対策について理解する上でも、上記の項目には気をつけましょう。

それでは、それぞれの項目についてくわしく解説します。

4-1.効果が確認できるようになるまで時間がかかる

SEO対策は短期的に成果が出るものではなく、最低でも半年ほどの時間がかかります。

そのため、1つのコンテンツにSEO対策を実施し、効果が出るまで様子を見るのは非効率です。

コンテンツを常に作り続けていきつつ、ある一定の期間ごとに効果を確認するほうが、効率的かつ効果的といえるでしょう。

SEO対策の成果が出るまで4ヶ月~1年かかると、Googleが公式に言及もしています。

そのため、SEO対策をしたからといっても、すぐに成果を求めることはせず、時間をかけて検証していくといいでしょう。

4-2.Googleのアップデートに多大な影響を受ける

Googleのアップデートに多大な影響を受ける点も、SEO対策のデメリットです。

現状で最適なSEO対策だったとしても、アップデート後には最適ではなくなる、というパターンも十分にあり得ます。

例えば、以前までのSEOは、ホームページが低品質だったとしても被リンク数が評価の重要項目でした。

しかし、現在では被リンク数だけでなく、コンテンツの質や信頼性に重きをおく傾向にあります。

このように、Googleのアップデートによって評価項目が変わると、検索順位にも影響を与えてしまうのです。

難しいことではありますが、対策法としてはアップデートの内容に合わせてSEOの最適化(リライト)を行うのがいいでしょう。

05自分でできる!SEO対策における重要ポイント7選

先ほどは、SEO対策に取り組む前の「考え方」を重点的に解説しましたが、ここからは、具体的なSEO対策における重要ポイントを7個厳選してご紹介します。

- ✔適切なキーワード選定を行う

- ✔タイトル・ディスクリプションを設定する

- ✔適切なパーマリンクを設定する

- ✔重複コンテンツを避ける

- ✔内部リンクを適切に設置する

- ✔パンくずリストを設置する

- ✔被リンク対策を行う

それぞれのポイントを順番に見ていきましょう。

5-1.適切なキーワード選定を行う

1つ目のポイントは、適切なキーワード選定を行うことです。まずは、ホームページ全体で狙う「ビッグキーワード」を選定します。

たとえば、オンライン英会話に関係するホームページを運営する場合は、そのまま「オンライン英会話」をターゲットキーワードとすれば良いでしょう。

他にも、リラクゼーションサロンのホームページであれば、「リラクゼーション」などがビッグキーワードとして挙げられます。

こういったビッグキーワードを予め決めておくことで、ホームページ全体の方向性が定まり、必要なコンテンツ・不要なコンテンツの選別ができるようになります。

Googleは、1つの情報に特化したページを上位表示させる傾向にあるため、適切なキーワード選定を行い、専門性や独自性を発揮できる領域で戦うことが重要です。

5-2.タイトル・ディスクリプションを設定する

2つ目は、ページごとに適切なタイトル・ディスクリプションを設定することです。

ページタイトルは、ブラウザのタブや検索結果に表示され、そのページの内容をユーザー・検索エンジンに伝えるうえで重要な役割を果たしています。

狙いたいキーワードを含めつつ、端的で分かりやすいページタイトルを付けましょう。

SEO対策をする上で、実は、タイトルは2種類存在します。

それが「h1タグ」と「titleタグ」です。このあたりに関しては諸説ありますが、h1タグとtitleタグでは、同様のタイトルを設定すれば問題ありません。

次に、メタディスクリプションの設定をします。

メタディスクリプションとは、SERP上に表示されるコンテンツの説明文です。

ユーザーは、タイトルとメタディスクリプションの内容によって、コンテンツを読むかどうかを判断するため、コンテンツのCTR(クリック率)を高める上で非常に重要です。

メタディスクリプションを設定する際は、約120文字前後で、ユーザーが思わずクリックしたくなるような文言を入れる工夫をしましょう。

5-3.適切なパーマリンクを設定する

3つ目は、適切なパーマリンクを設定することです。パーマリンクとは、コンテンツごとに設定する「URL」のことを指します。

パーマリンクを設定する際は、以下3つのポイントに気をつけて設定しましょう。

- ・ 日本語は含めないことが望ましい

- ・ 長過ぎるURLは設定しない

- ・「アンダーバー」ではなく「ハイフン」を使用する

2020年12月時点では、パーマリンクに日本語を含めると、日本語として認識されず、「%%55@@32%」のような文字列として表示されてしまいます。

これでは、検索エンジンに対してどのようなコンテンツであるかを伝えることができず、SEOに悪影響をもたらしてしまいます。

従って、パーマリンクを設定する際は、必ずローマ字もしくは英語を使用し、最大でも3語程度に留めるようにしましょう。

5-4.重複コンテンツを避ける

4つ目のポイントは、重複コンテンツを避けることです。

重複コンテンツは、同じホームページ内で、同様のキーワードを狙ってコンテンツを制作してしまった場合に起こってしまう可能性が高いです。

本来は別々のキーワードで狙って制作したはずが、重複コンテンツと判断されてしまうと、2記事分のSEO効果が、1記事に集約してしまうことになり、SEOに悪影響を及ぼします。

重複コンテンツを回避するためには、必ず「1記事1キーワード」を徹底し、ユーザーニーズがまったく同じであるようなキーワードは除外するように気をつけましょう。

5-5.内部リンクを適切に設置する

5つ目のポイントは、内部リンクを適切に設置することです。

検索エンジンは、内部リンクが集約しているページの評価を高める傾向にあるため、上位表示させるためには、内部リンクの存在が欠かせません。

しかし、むやみに内部リンクを貼り続ければ良いというわけではなく、検索エンジンは「内部リンクの質と関連性」も判断しています。

たとえば、富士山についての内容で作成したコンテンツから、野菜の作り方に関する記事に内部リンクを貼った場合、まったく関連性のないコンテンツとしてみなされてしまうでしょう。

このように、むやみに内部リンクを貼るのではなく、必ず関連性の高いページにのみ貼ることが重要です。

5-6.パンくずリストを設置する

6つ目のポイントは、パンくずリストを設置することです。

パンくずリストとは、ユーザー・検索エンジンに対して、今どこのページにいるのかを伝えるため、内部リンクを横1列に並べたもので、ホームページの構造を明確にする上で役立ちます。

3階層以上ある場合は、設置を検討しましょう。

パンくずリストは、ユーザーに分かりやすいよう通常ページの上部に設置します。

5-7.被リンク対策を行う

最後に、被リンク対策を行うことが重要です。

Googleが掲げる10の事実でも解説されていたように、Googleは、被リンクが集まっているページを「ユーザーニーズを満たしたコンテンツ」として判断します。

従って、上位表示させたいコンテンツほど、多くの被リンクを集める必要性があるでしょう。

被リンクを集める方法は複数ありますが、まずはユーザーファーストで渾身のコンテンツを作成することを念頭に、SNS等でも積極的に発信してみましょう。

SNSでの発信を繰り返すことで、次第に多くのユーザーの目に留まるようになり、有益なコンテンツであると認められれば、自然と自社のホームページに対してリンクを貼ってもらえる可能性も高まります。

被リンク対策として注意していただきたいのが、被リンクを購入したり意図的にリンクを貼ったりはしないことです。検索順位を上げることを目的に恣意的に貼られたリンクは、Googleからペナルティを受ける可能性があるため、絶対に避けましょう。

有益なコンテンツを作成し、それを拡散することで、自然に被リンクが発生する状態を作ることが重要なのです。

06SEO対策に重要なYMYLとE-E-A-T

SEO対策は、YMYLと定義されているジャンルではさらにE-E-A-Tを意識する必要があります。

YMYL(Your Money or Your Life)とは、例えば以下のような分野です。

- ✔お金

- ✔健康

- ✔医療

- ✔ビジネス

- ✔政治

- ✔科学

- ✔テクノロジー

- ✔法律

- ✔公民

- ✔ショッピング

上記に該当する分野では、人生や健康、生活に大きな影響を与えるものであり、信頼のあるコンテンツを発信しなければいけません。

だからこそE-E-A-Tに沿ったコンテンツ作りが求められ、個人のブログでSEO対策をしても上位表示が厳しくなってきているのが現状です。

逆に企業や公的機関にとっては、E-E-A-Tが提示できる分野であるケースも多く、扱う内容によっては有利に働く可能性もあるでしょう。

YMYLについてより詳しく知りたい方は、以下の記事で紹介しておりますので、あわせて確認してみてください。

07SEO対策に便利なツール

ここでは、SEO対策をする際に役立つ便利ツールとして、

- ✔Googleアナリティクス

- ✔Googleサーチコンソール

上記の2つを紹介します。

どちらもGoogleアカウントを持っていれば無料で利用できるので、積極的に活用していきましょう。

7-1.Google アナリティクス

Googleアナリティクスは、ホームページに訪れたユーザーの動向について調べるアクセス解析ツールです。

例えば、以下のような項目を分析できます。

- ✔PV(ページビュー)数

- ✔セッション数

- ✔平均セッション時間

- ✔ページ別訪問数

- ✔直帰率

- ✔離脱率

Googleアナリティクスを用いれば、ユーザーの属性と流入元、どう行動したかがわかるので、ホームページの目的に合わせての改善が可能です。

設置方法も、トラッキングコードをホームページ内の指定された場所に設置するだけなので、難しい操作は必要ありません。

詳しくは、以下の記事で解説しているので、Googleアナリティクスの導入を検討している方は参考にしてください。

7-2.Google アナリティクス

Googleサーチコンソールは、ユーザーがどのようにホームページのコンテンツを見つけたか、あるいはクリックしたかを分析する際に用いるツールです。

- ✔検索クエリ

- ✔表示回数

- ✔クリック数

- ✔表示順位

- ✔ページのインデックス可否

上記のような項目を解析できるため、狙ったキーワードで表示できているかの確認、あるいはユーザーの検索ワードの発掘に活用できます。

Googleサーチコンソールの設置方法は、URLあるいはドメインのどちらかを使用すれば登録可能です。

また、Googleアナリティクスを設置していれば、さらに簡単な操作で登録が可能になっています。

下記の記事では、Googleサーチコンソールの詳しい使い方や登録方法について解説しているので、あわせて読んでみてください。

08ホームページ作成ならBESTホームページ

これからホームページ作成を検討している方は、ぜひ当社の「BESTホームページ」をご利用ください。

BESTホームページは、HTMLやCSSといった専門知識不要で、簡単に画像・動画の挿入やコンテンツの作成ができるサービスです。

上位表示に必要なレスポンシブデザインにも対応しており、ユーザーにとってわかりやすい操作性を実現しています。

またご紹介したGoogleツールの設置も無料で行えるほか、SEO対策に必要なtitle・descriptionなどのメタタグ設定も簡単に行えます。

上記のような特徴や魅力を伝えても、実際に操作してみなければわからないですよね。

そこで、今だけ15日間のBESTホームページの全機能が使える無料体験を実施中です。

ぜひこの機会にBESTホームページに触れてみて、使いやすさや充実した機能を実感してみてください。

09まとめ:SEO対策は適切なやり方で取り組もう

SEO対策の概要から、具体的なやり方について解説をしてきました。

SEO対策をする上では、前提として、Googleが検索品質評価ガイドライン内で提唱している「E-E-A-T」を理解し、Googleが掲げる10の事実を読み込むことが重要です。

まずは、本記事で解説した7つのポイントに対する理解を深めると同時に、ユーザーファーストでのコンテンツ作成を始めてみてはいかがでしょうか。

― この記事を書いた人 ―