Google検索の仕組みと表示結果の決まり方

公開日:2021/12/22

最終更新日:2024/3/29

「Googleの検索結果で上位表示させたいけど仕組みがわからない」

「検索エンジンの表示や種類を理解してSEO対策に活かしたい」

Webサイトの運営において、SEO対策は売上や集客にも繋がる重要な要素といえます。

そのSEO対策の中で忘れてはいけないのが、検索エンジンの仕組みを理解することです。

今回は、検索エンジンシェア率No.1を誇るGoogleの検索結果について解説します。

検索結果の仕組みを理解して、効果的にWebサイトを上位表示させていきましょう。

なお、ホームページ作成をご検討なら、BESTホームページをご検討ください。

01Google検索と検索エンジン

「Google検索と検索エンジンは同じものなの?」という疑問を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。

結論としては、「Google検索は検索エンジンのひとつ」です。

検索エンジンというシステムは、入力したキーワードに対して最適なWebページや画像・動画を検索結果に表示してくれます。

その中で国内・世界での圧倒的なシェア率を誇るのが、Google検索と呼ばれる検索エンジンです。

そのため、検索エンジンのことを示す場合、多くの方がGoogle検索をイメージするのではないでしょうか。

実際に、SEO(検索エンジン最適化)を行う際は、Google検索への施策がほとんどです。

今後もGoogle検索のシェア率はトップを維持し続けるのが予測されるため、検索エンジン≒Google検索だと捉えておきましょう。

02検索エンジンとは?

そもそも検索エンジンとは、ユーザーが検索窓に入力したキーワードをもとに、世界中のWebサイトから関連性の高い情報を持っているページを探し出してくれるプログラムのことです。

探し出した関連性の高い情報は検索結果に表示されます。

世界中のWebサイトページの情報はデータベースへ収納されており、本棚と本のように見えることから、Googleは自身の検索エンジンについて世界最大の図書館と表現しています。

そして、検索エンジンに入力したキーワードに対して、最適な情報を提示しているサイトかを評価してもらうのがSEO対策です。

2-1.検索エンジンの役割は最適な情報提供

検索エンジンの役割を一言で表すと、「ユーザーに最適な情報をスピーディーに提供をする」です。

ユーザーが打ち込むキーワードは短く、中には意図がわかりにくいものまであります。

もし、検索エンジンが最適な情報を提供していなければ、ユーザーは膨大な量のページから知りたい情報を探さなくてはいけません。

そのために、検索エンジンではキーワードの検索結果に順位を設けています。

順位が高いページは、ユーザーの悩み・知りたい情報が詰まっていると検索エンジンが評価した、と考えていいでしょう。

「天気」と調べると、あなたの住んでいる地域の天気が表示されるのは、まさに検索エンジンがユーザーのニーズに答えている証拠といえます。

2-2.有名な検索エンジンとシェア率

日本で有名な検索エンジンといえば、Google・Yahoo!・Bingの3つです。

この3つの検索エンジンのシェア率は以下のようになっています。

| 検索エンジン | Yahoo! | Bing | |

| シェア率 | 74.01% | 8.49% | 16.25% |

参考URL:https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/desktop/japan/#monthly-202402-202402-bar

| 検索エンジン | Yahoo! | Bing | |

| シェア率 | 81.33% | 16.54% | 0.83% |

日本だけではなく、海外でも検索エンジンのシェア率はGoogleが圧倒的です。

また、YahooはGoogleの検索技術を利用しているため、実質Googleの検索エンジンのシェアに含まれるといっても過言ではないでしょう。

そのため、SEO対策はGoogleの検索結果に影響があるように施策するのが、効果が出やすいコツといえます。

本記事でも、検索エンジンと表現している部分はGoogleのことを指していると捉えてください。

03Google検索結果はどのように決まるのか

Google検索結果の決定は主に以下の3つの要素で構成されています。

- ✔クロールで情報の取得

- ✔インデックスへの登録

- ✔検索結果の表示

では、それぞれがどのような仕組みなのか見ていきましょう。

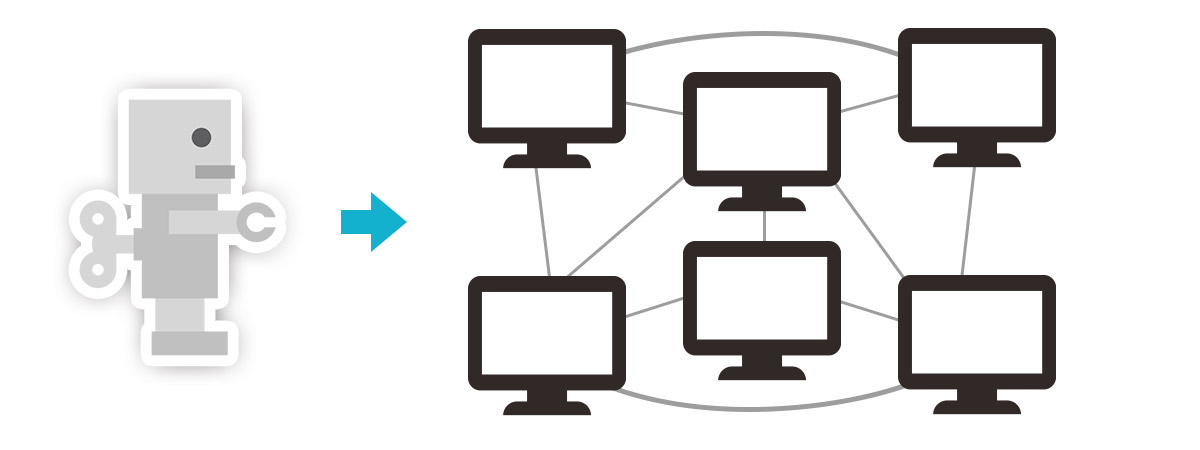

3-1.クロールで情報の取得

まず、Webページの情報はクロールと呼ばれるプログラムによって取得されます。

クロールは、クローラーと呼ばれる巡回ロボットが該当するページの情報を読み取る作業です。

クローラーがWebサイトに訪れると、サイト内のリンクから新たなページへ移動・巡回し、情報を読み取っていくのが一連の流れとなります。

クローラーは毎年1兆を超えるページを絶え間なく巡回しているため、新しく作成されたWebサイト及びページはすぐに発見されません。

そのため、サイト内をうまくクロールして情報を取得してもらえるように、専用のツールを使うのがおすすめです。

3-2.インデックスで登録

インデックスは、クローラーがWebサイト内を巡回した際に得た情報をGoogleのデータベースに登録する作業です。

インデックスは、

- ✔キーワード

- ✔情報の信頼性

- ✔情報の網羅性

- ✔情報の鮮度

など、ユーザーが知りたい情報と関連性が高いかを判断し、適切なデータベースへと収納されます。

つまり、ユーザーが検索エンジンで入力したキーワードの検索結果は、全てデータベースにインデックスされた情報が表示されているということです。

逆に、インデックスされていなければ、正しい情報や信頼性・権威性のある内容だとしても、検索結果には一切表示されません。

最近のGoogleのアルゴリズムは厳しくなりつつあり、

- ✔URLが異なるだけで重複した内容のコンテンツ

- ✔内容の質が低い

- ✔故意に被リンクを増やしたと判断されたページ

上記のようなページは、いつまで経ってもインデックスされないケースが多くなりました。

このことから、クローラーも大切ですが、いかにインデックスされるかも同じくらいに重要かわかるはずです。

3-3.検索結果の表示

クロール・インデックスの作業が終わると、該当ページを検索結果にどう表示していくか決定する作業です。

Google検索結果の順位は、200種類以上あるアルゴリズムをもとに決められています。

全てのアルゴリズムについて詳細は公表されておりませんが、ユーザーが満足できるのかという点は非常に重要です。

常にユーザーファーストを意識したWebサイトを作っていくことこそが、SEO対策の近道となるでしょう。

04Google検索結果で上位表示されるポイント

Google検索結果で上位表示されるには、アルゴリズムに対して適切な情報を詰め込んだコンテンツにする必要があります。

では、どのようなポイントを意識すればいいのか見ていきましょう。

4-1.ユーザーの検索意図の把握

まず、ユーザーの検索意図は必ず把握しなくてはいけません。

なぜなら、検索結果に表示されるページの評価は、ユーザーのニーズに応えたコンテンツであることが大前提だからです。

例えば、「バスケ 初心者」というキーワードで検索すると、バスケットボールの練習方法やルールについて書かれてあるページが上位表示されます。

つまり、「バスケ 初心者」で検索するユーザーの意図が、バスケ初心者でも上達できる練習法や基本ルールが知りたい、とわかるはずです。

しかし、「バスケ 初心者」のキーワードに対して、NBA選手やプロ選手の動きを解説したコンテンツを制作しても、ユーザーのニーズと乖離してしまいます。

ニーズからズレてしまったコンテンツは、ユーザーの求めている情報と異なるので、Googleからの評価も厳しいものになります。

もし、検索意図がわからない場合は、自分がユーザーの立場になったとき、どのようなキーワードで検索するのかを考えましょう。

考えたキーワードの検索結果に上位表示されているページの内容が、ユーザーの検索意図です。

日頃からユーザーの検索意図を把握できるよう鍛えておきましょう。

4-2.良質なコンテンツの作成

Googleではユーザーの役に立つ良質なコンテンツの提供を評価基準にしています。

具体的には

- ✔専門性

- ✔権威性

- ✔信頼性

- ✔網羅性

の4つを組み込むことが可能なら、良質なコンテンツと判断できるでしょう。

例えば、「肩こりに効くマッサージ」のコンテンツを作成する場合、素人よりも整体師や整形外科医師の方が、専門的かつ権威性・信頼性のある内容を提供できるはずです。

もし、コンテンツに関係する資格がなくても、信頼できる文献や具体性のある内容で専門性を発揮できるなら問題はないでしょう。

また、潜在ニーズを意識すると網羅性が高まります。

潜在ニーズとは、ユーザー自身が欲求を自覚している顕在ニーズと違い、自覚していない欲求です。

「肩こりに効くマッサージ」を例に潜在ニーズをあげると、

- ✔マッサージ以外にもできる肩こり解消法

- ✔肩がこりやすい姿勢・習慣

- ✔首・腰・背中のマッサージ法

などがあります。

肩こりを治すにはマッサージ、というはっきりした欲求は顕在ニーズです。

一方、マッサージ以外の解消法、あるいは肩がこる原因を解消したい、といったユーザーが自覚していない欲求は潜在ニーズにあたります。

顕在ニーズ・潜在ニーズの両方を満たすコンテンツは、自然とキーワードに対して網羅性が高くなるはずです。

なぜ、良質なコンテンツが評価されるのかは、Googleのビジネスモデルにあります。

Googleの検索エンジンの収入源は広告運用です。

Googleに良質なコンテンツが集まれば、信頼度が高まり、利用するユーザーが増加します。

そうすると、Googleが設けた広告のクリック率が上がり、次第に有料広告を出稿したい事業者が多くなります。

結果、Googleの広告収益が増え、ビジネスが循環していくのです。

そのため、Googleでは良質なコンテンツの提供を評価基準としています。

4-3.ユーザビリティの向上

Google検索結果で上位表示されるためには、ユーザビリティも大切です。

ユーザビリティとはサイトを開く・文字を読む・悩みを解決するという工程の中で、ストレスがなく使いやすかを意味しています。

例えば、知りたい情報が載っているサイトでも、ページを開くのに3分かかるならユーザーはストレスを感じ、離脱する場合もあるでしょう。

また、長文が続く、デバイスによって正しく表示されない、などもユーザビリティが高いとはいえません。

ユーザビリティの向上を図るなら、

- ✔テキストやフォントの読みやすさ

- ✔ページ表示速度の最適化

- ✔モバイルユーザーのためにレスポンシブ化

を意識するといいでしょう。

ユーザービリティの向上が検索結果に影響することは、「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」にてGoogleが公式に発表しています。

SEO対策についても触れているので、気になる方はチェックしてみてください。

4-4.クローラビリティの向上

Googleにインデックスされることで検索順位がつくため、クローラビリティの向上も検索結果の上位表示には欠かせません。

クローラビリティとは、クローラーの巡回しやすさのことを指します。

クローラビリティ向上させるために、まずGoogleにクロール申請をしましょう。

Googleにクロールを申請するには

- ✔GoogleサーチコンソールのURL検査ツール

- ✔XMLサイトマップ

- ✔Ping送信

を利用する方法があります。

また、クローラーがサイト内を巡回できるよう、適切な内部リンクを整えておくのも大切です。

インデックスされないことには、上位表示はおろか検索結果にも表示されないので、クローラビリティも意識しておきましょう。

4-5.SEO対策について

検索結果で上位表示させるには、SEO対策を施すのが効果的です。

SEOはSearch Engine Optimizationの略称で、検索エンジンに向けて、どのようなWebページなのかを認識させ、狙った検索キーワードの検索結果画面で上位に表示させるための施策を指します。

SEOは日本語にすると「検索エンジン最適化」という意味であり、これまでに紹介したポイントは、全てSEO対策の一環です。

また、このようにコンテンツを検索結果へ上位表示させて、自然流入数を増やすには、SEOについて知識を深める必要があります。

SEOに関する基礎知識については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ本記事とあわせて読んでみてください。

05Google検索結果の種類

現在のGoogle検索結果画面には、ユーザーが満足に利用してもらえるよう、さまざまな種類の施策がなされています。

では、Google検索結果にはどのような種類の施策があるのかを見ていきましょう。

5-1.基本の画面

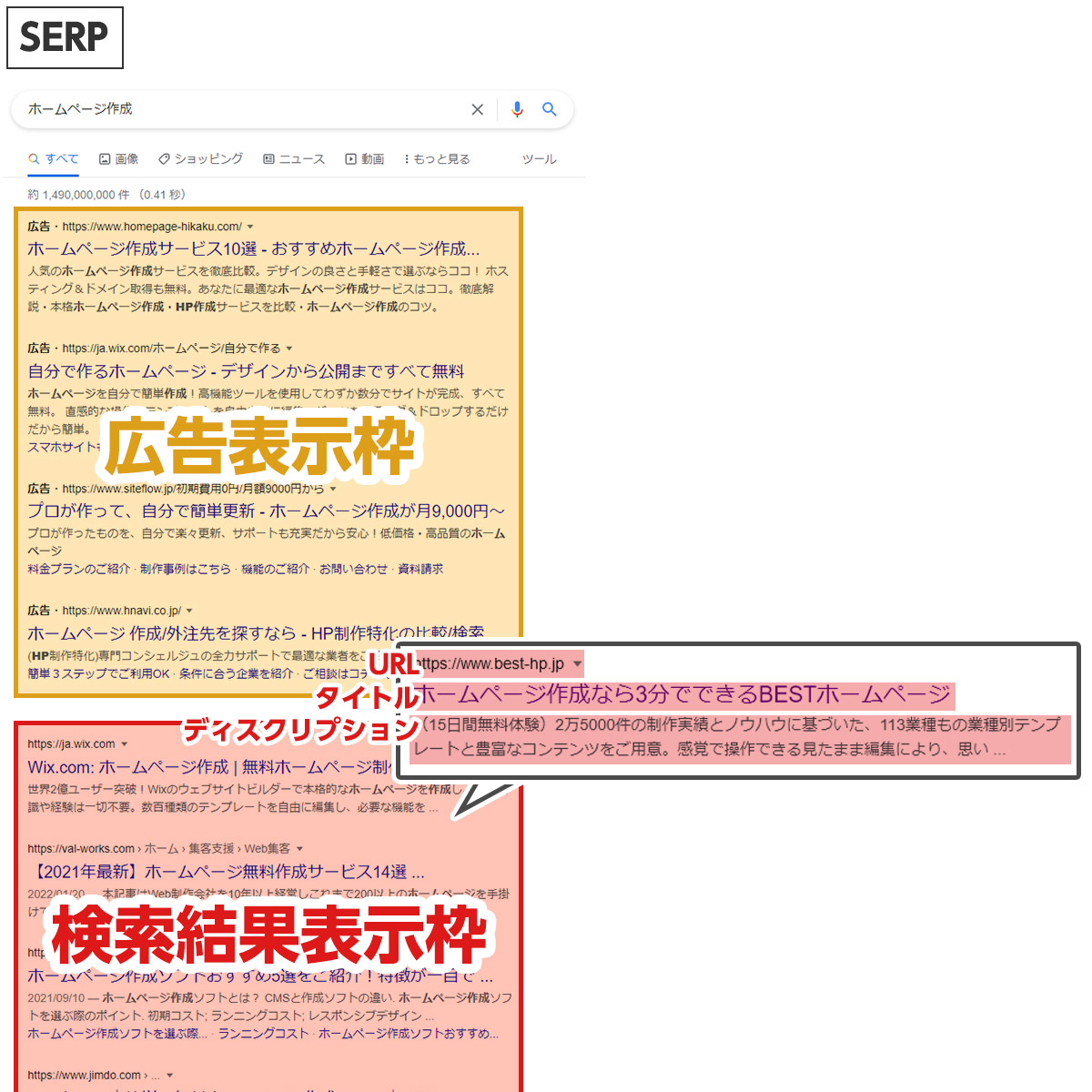

まず、Google検索結果の基本画面ですが、正しくはSERP(Search Engine Result Page)という名称があります。

SERPは基本的に、広告表示枠と検索結果表示枠の2種類で構成されるのが特徴です。

また、検索結果表示枠にあるWebサイトは

- ✔タイトル

- ✔URL

- ✔ディスクリプション

が表示され、クリック率を高めるにはこの3つの要素に注力するといいでしょう。

しかし、Webサイト運営側で設定したタイトルやディスクリプションが、全ての検索結果にそのまま掲載されるとは限りません。

Google側で、検索キーワードに適した記述内容にカスタマイズ、あるいはページ内から関連する情報を抜粋して表示する場合があります。

どの部分がカスタマイズや抜粋されるのかは決められるものではないので、上記の可能性がある点は覚えておいてください。

ブラウザバックで関連情報が表示される

1度ページをクリックした後、検索結果にブラウザバックすると関連情報が表示されます。

関連情報はクリックしたページの下に「他の人はこちらも検索」と四角い枠で囲われているため、どのページを開いたのかもわかりやすいです。

Googleの理想は、ユーザーが少ないクリック数で情報へたどりつくことです。

ユーザーが1度ページをクリックした後に戻るのは、有益な情報がなかった、あるいは他の情報が知りたかった可能性が判断できます。

そのため、検索結果に関連情報を設けて、ページから戻ってきたユーザーにさらなる情報提供を設けているのです。

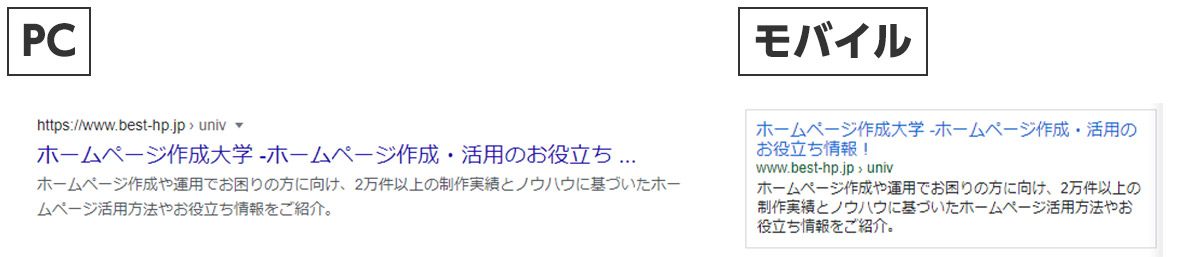

パソコン・モバイルでは表示文字数が異なる

Googleの検索結果に表示される文字数は、パソコンとモバイルで異なる場合があります。

パソコンに比べると、モバイルの方がディスクリプションの文字数が少なくなることが多いので、できるだけ冒頭に伝えたいことを書いておくといいでしょう。

5-2.トップニュース

Googleで話題性や時事的なキーワードを検索すると、トップニュースが表示されることがあります。

このトップニュースには、

- ✔ニュース

- ✔動画

- ✔画像

- ✔書籍

- ✔地図

といった項目が主に表示されます。

以前まで、個人のブログ・サイトがトップニュースに表示されるケースもありましたが、現在では事前登録が必要です。

また、個人のブログ・サイトは審査が非常に厳しくなっているため、ビジネスとして活用するには少しハードルが高いでしょう。

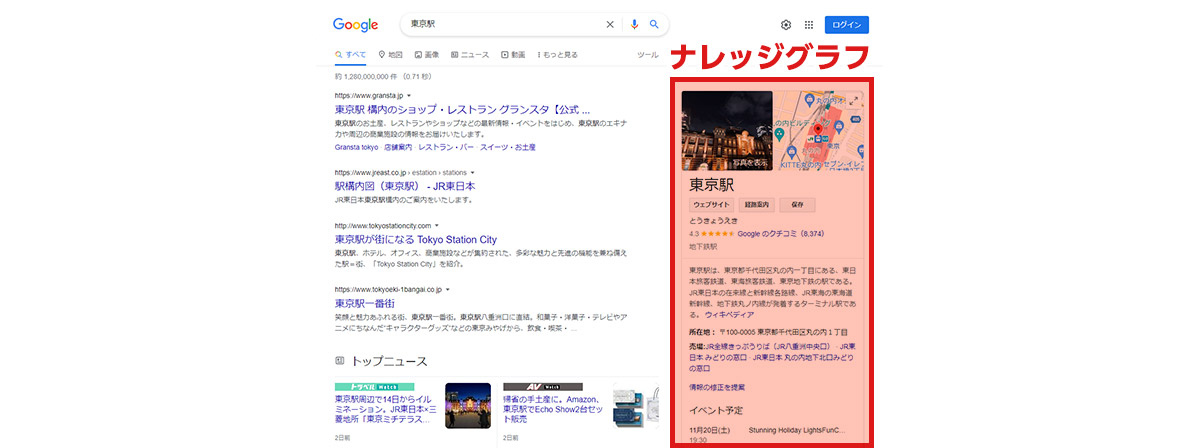

5-3.ナレッジグラフ

ナレッジグラフは、検索キーワードの内容を要約したものを表示し、検索結果から該当するページを開かなくても情報の取得が可能になるプログラムです。

パソコンでは上部右側、スマホでは上部にナレッジグラフが表示されます。

ナレッジグラフは企業や事業をはじめ固有名詞で検索すると表示されることが多いです。

引用される内容は、ウィキペディアや辞書サイト、場合によっては企業サイトをもとにしています。

どの内容が引用されるのかは検索エンジンに依存するので、自身で内容を直接修正することはできません。

もし、自身の店舗やサービス名を検索してナレッジグラフが表示されていないなら、Googleマイビジネスに登録すると解決できます。

ただし、ナレッジグラフが表示されている検索ワードで上位表示を狙う際は、検索結果が下に配置されるため、クリック率やCVが上がりにくい可能性がある点は注意しましょう。

5-4.リッチリザルト

検索結果にタイトル・URL・ディスクリプションの他に商品の評価やレビュー件数を閲覧できるのは、リッチリザルトが導入されているおかげです。

このリッチリザルトを表示させるには、特定の構造化データのマークアップが必要です。

特にECサイト運営しているなら、リッチリザルトはクリック率にも大きく関わる要素になります。

もし、リッチリザルトに表示させたい項目があるなら、積極的に構造化データをマークアップしていきましょう。

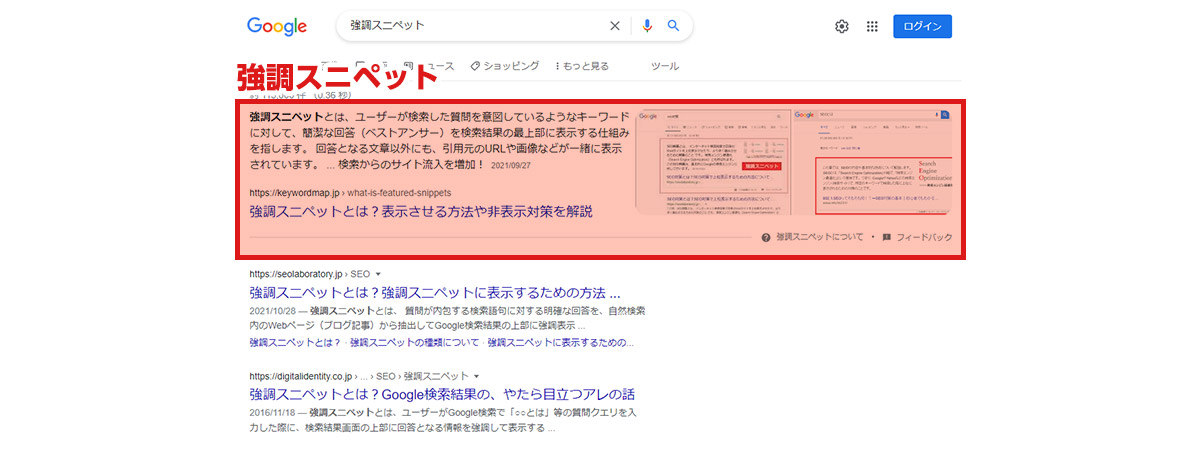

5-5.強調スニペット

キーワードに対する回答を検索結果に表示させるシステムが強調スニペットです。

強調スニペットは検索結果上部に表示されるため、ナレッジグラフ同様に該当ページを開かずとも答えがわかるようになります。

強調スニペットの内容は該当するWebサイトの一部を抜粋したものです。

そのため、強調スニペットに表示されることを目的とするなら、自社サイトのコンテンツが検索キーワードに対して端的かつ的確に記述できているかも確認すべきでしょう。

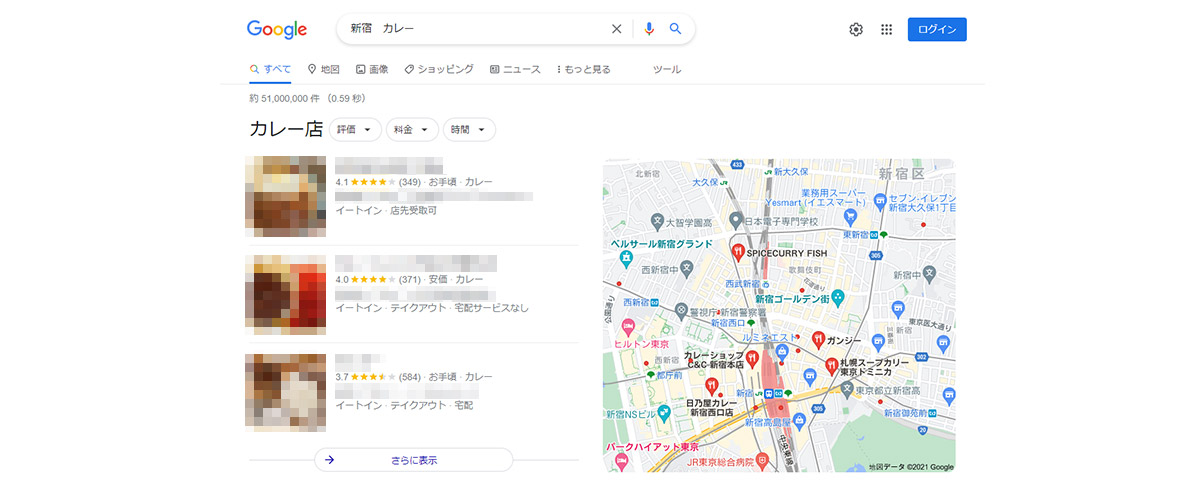

5-6.ローカルパック

店舗名や業種、地域性のあるキーワードを入力すると表示される3件のローカル検索結果がローカルパックです。

ローカルパックは自然検索よりも上位に表示され、

- ✔店舗・サービス名

- ✔住所

- ✔営業時間

- ✔評価

- ✔距離

の項目が検索結果で確認できます。

グーグルマップと連動して場所を調べられる利点から、特に外出時のモバイルユーザーに多く利用されています。

飲食店や販売店などの実店舗を持つ事業は、ローカルパックで上位表示されるよう、Googleマイビジネスの登録・最適化をしていきましょう。

06ホームページ作成ならBESTホームページ

検索エンジンで上位表示できるメディアを作りたいとお考えでしたら、ぜひ弊社の「BESTホームページ」をご検討ください。

弊社のBESTホームページは、専門的な知識が不要でホームページ作成やSEO対策に関する設定を行えるツールです。

ステップに沿ってコンテンツを作成すれば、手軽にホームページの制作・デザインを作り上げることができます。

もし、わからないことがあっても、サイトやメール、電話によるサポートも可能です。

今なら15日間だけ、BESTホームページの全機能が使える無料体験を提供しております。

無料体験後の自動継続などはございませんので、安心してお試しください。

この機会にBESTホームページに触れてみて、自社のメディア制作が実現可能かどうか確かめてみてください。

07まとめ

今回は、Google検索結果の仕組みと表示の決まり方・種類について解説しました。

検索結果で上位表示させるためには、検索エンジンの仕組みを理解した上で、最適なSEO対策をすることが大切です。

ぜひ、今回紹介したポイントをWebマーケティングに活かし、効率のいい集客を実施してみてください。

― この記事を書いた人 ―